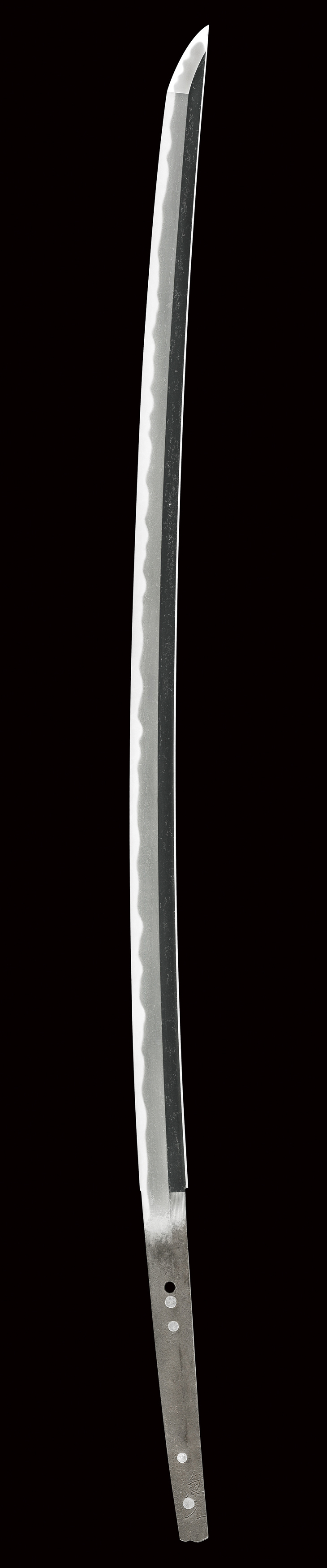

刀 兼元(孫六)

(かねもと)

Katana:Kanemoto

古刀・美濃 室町末期 最上作 最上大業物 拵え付き

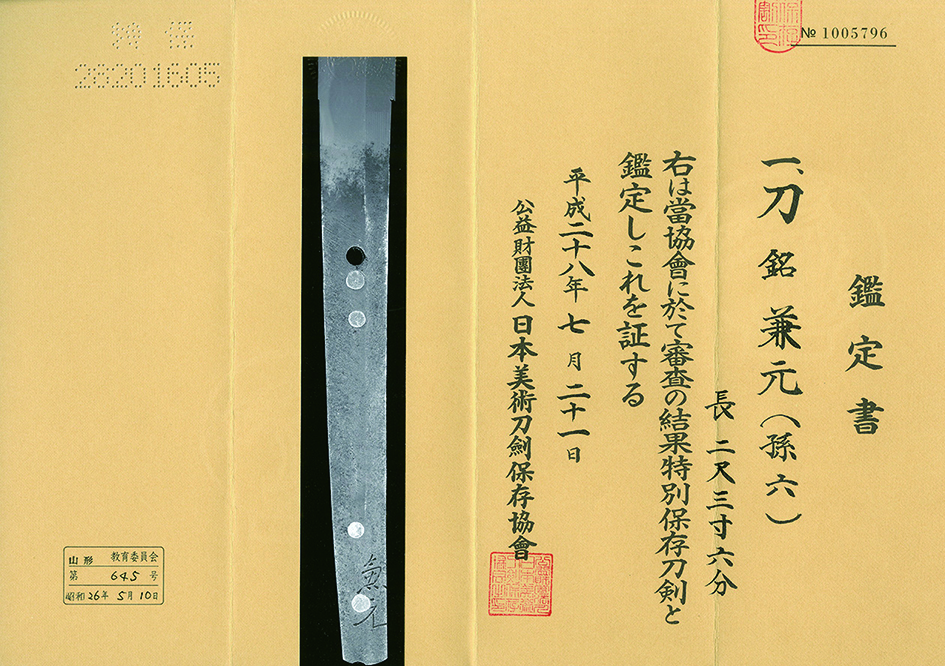

特別保存刀剣鑑定書付き

薫山先生鞘書き有り 出羽国庄内藩金井家伝来品

刃長:71.5(二尺三寸六分弱) 反り:1.4 元幅:2.99

先幅:2.25 元重ね:0.57 先重ね:0.38 穴5(内4埋)

打ち刀拵え(幕末期 全長102 柄長23.5 鞘 黒の呂鞘に金梨地模様散らし こじり、吊り金具、鯉口は、銀燻魚子地無文 下げ緒、茶と卯の花色の変り下げ緒 柄 親鮫にベージュ裏革巻き 縁頭、赤銅魚子地無文 目貫、金地、片喰三双紋図)付き。

孫六兼元は、和泉守兼定と共に美濃鍛冶の双璧、加えて最上作且つ最上大業物にも列せられる日本屈指の名工です。

業物位列を定めた『懐宝剣尺』、『古今鍛冶備考』の著者、五代目山田浅右衛門吉睦によると、兼元の斬れ味だけは別格であったとも伝えています。

また同工は、『孫六の三本杉』と呼称される、尖り小互の目が三つずつ連れた刃文が代名詞となっていますが、実際の焼き刃は、全て三本杉が揃うことはなく、様々なパターンを織り交ぜて画一的でないのが特徴で、焼き頭も鋭角的ではなく、やや丸みを帯びて柔らかみがあります。後代になると、焼き頭が鋭角的で規則的に並ぶようになります。

年紀作はまず見ませんが、作刀期間は永正(一五〇四~二一)から天文(一五三二~五五)頃までとされます。

本作は、寸法二尺三寸六分弱、切っ先やや延び心、身幅もしっかりとした勇壮な一振り、一番下が生ぶ穴ですので、四寸程磨り上がっており、元来は二尺八寸近くあったことが分かります。

地刃の出来、帽子等々、孫六兼元らしい典型的な作域を示しており、大きな欠点なく、地刃も健全です。

本刀は、薫山先生鞘書きに『庄内藩金井家伝来藩主拝領之』とあるように、 出羽国庄内藩酒井家に仕えた金井家の人物が、藩主より賜った由緒正しき伝来品です。出羽国庄内とは、現山形県鶴岡市一帯を指す。

江戸末期、庄内藩九代藩主酒井忠発(ただあき)の小姓頭(こしょうがしら)を務めた人物に、金井男四郎がいますので、おそらくは、この頃に藩主より拝領したものと思われます。小姓頭とは、戦国時代から江戸時代まで、当主や藩主の側近として身辺の雑務を担い、またその警護なども務めた小姓の取りまとめ役。小姓頭取とも。

銅に金着せハバキには、酒井家の定紋『丸に片喰(かたばみ)紋』が入り、昭和二十六年の古い登録証は、地元山形『六四五』号、幕末期の外装もピシッと決まっています。

最上作にして最上大業物、孫六兼元の典型作で寸法も充分、生ぶならば、重要刀剣候補になったことでしょう。

かの有名な酒井家より伝えられた一振りともなれば、強くお薦めせずにはいられません。

お買いものガイド